为破解核心课程教学共性难题、助力青年教师专业成长,药学教研室于2025年9月26日下午在教学楼305教室组织了《无机化学》课程观摩教研活动。本次活动以“定向观察—细节记录—靶向研讨”为路径,通过课前明确重点、课中聚焦细节、课后深化研讨,系统推进教学经验的可视化、可迁移与可复制。此次课程由王育伟副教授主讲,教研室全体教师全程参与。

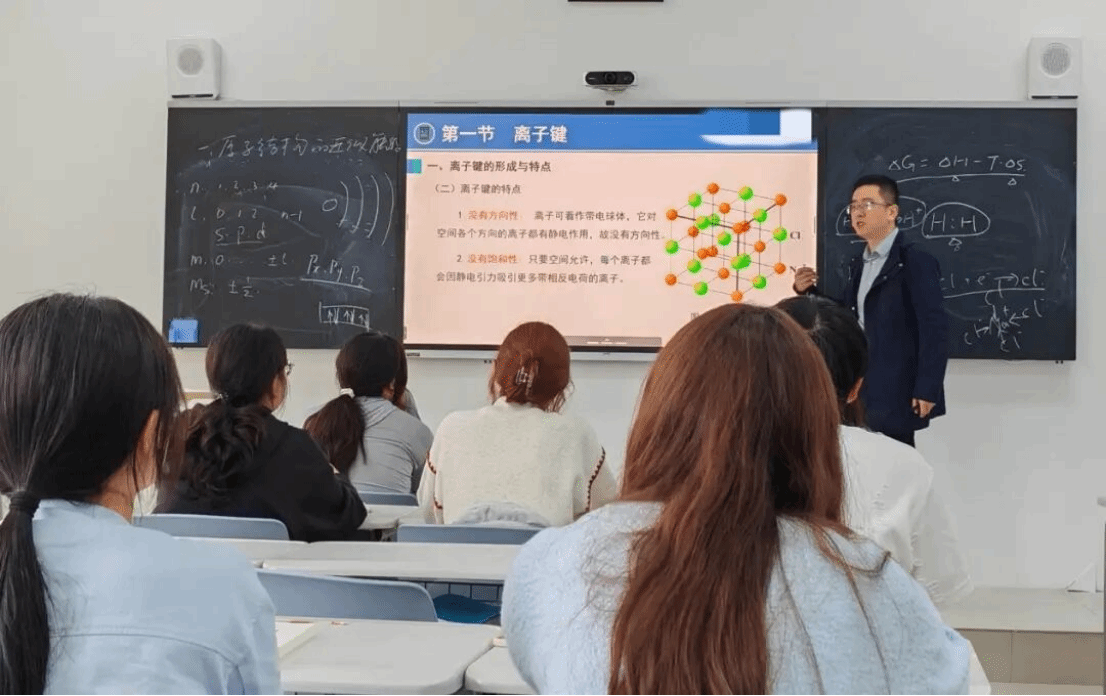

王育伟老师授课现场

阶段一精准定向,目标先行

活动前期,药学教研室围绕核心课程教学中普遍存在的互动设计、重难点突破、错题引导等共性痛点,为参与教师明确了三大观察目标:一是关注教师如何有效设计互动,调动不同基础学生的学习积极性;二是记录重难点内容的突破方法及学生接受效果;三是分析典型错题的筛选与自主纠错策略。通过课前定向聚焦,确保每位青年教师带着“问题意识”走进课堂,避免观摩流于形式。

听课目标说明会

阶段二课堂观察,要点聚焦

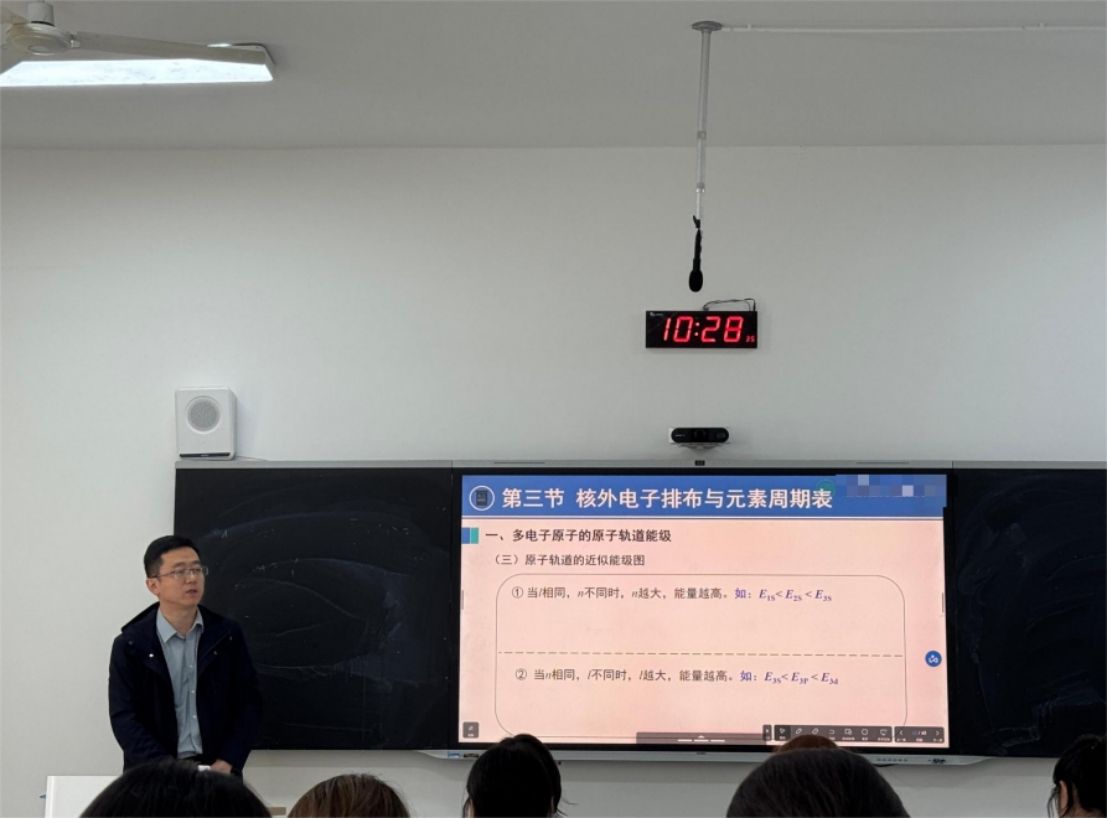

在教学展示环节,王育伟老师围绕“核外电子排布”章节,以“知识回顾—新知建构—能力升华—教学支持”为逻辑主线,呈现了一节系统严谨、富有深度的专业课堂。在知识回顾环节,他通过精准提问策略,引导学生重温“量子数”等核心概念,有效激活学生已有认知,为新知学习奠定基础。在新知讲授部分,王老师以“原子结构的近似能级”为重点,融合学科前沿动态与科研实例,采用板书勾勒知识框架、PPT辅助呈现数据与案例的多模态教学手段,构建起层次分明、内容充实的教学体系。在难点突破方面,他通过“前置预习提示—课中关联引导—课后总结巩固”的全流程支持策略,帮助学生构建“预习—学习—复习”的完整认知链条,显著提升教学实效。整节课不仅展现了王老师扎实的专业功底和清晰的教学逻辑,也为观摩教师提供了科研反哺教学、课程思政有机渗透、多模态辅助教学相结合的先进范式,实现了教学方法可复制、可迁移的示范目标。

王育伟老师授课实况

阶段三课间互动,疑点共商

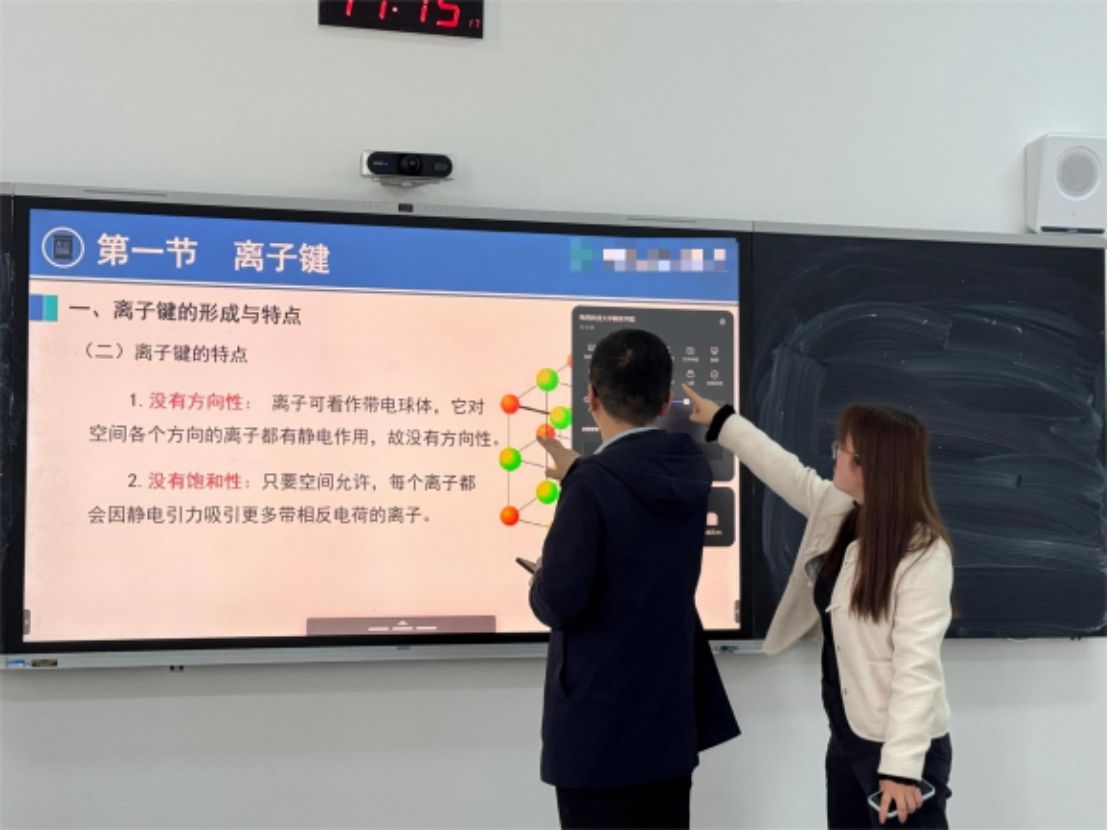

课间交流环节,多位听课教师围绕王育伟老师的教学设计展开热烈互动。教师们结合各自观察重点,就“如何通过精准提问实现高效知识回顾”、“多模态教学手段在重难点突破中的具体运用”等实操性问题与王老师进行深入探讨。王老师结合教学实例,详细阐释了课前学情分析、课中互动策略与课后巩固环节的衔接逻辑,特别分享了科研案例与理论知识点融合的选材思路与呈现技巧。交流中,王老师还针对青年教师提出的“如何平衡板书与PPT的节奏”、“如何设计不同基础学生都能参与的互动”等共性困惑,提供了具体可行的实施建议。

听课教师与王育伟老师课间互动

阶段四靶向研讨,经验凝练

课后研讨环节气氛热烈。听课教师结合课堂观察记录表,围绕教学亮点与可迁移方法展开深入交流。大家逐一分享了听课中捕捉到的1-2个细节亮点,并探讨了如何将互动设计、难点分解、错题引导等策略应用于自身课程教学中。教研室马翠霞主任在总结中强调,本次观摩是“骨干传经、青年取经”的有效实践,通过骨干教师的课堂示范,为青年教师提供了“如何教好”的具体参照,并鼓励大家将所学转化为教学行动。

课后研讨分享收获

此次观摩活动,不仅为青年教师提供了可复制、可迁移的教学范式,更让经验传承、能力进阶有了具体载体。今后,药学教研室将继续以核心课程为依托,常态化开展骨干教师观摩课活动,通过观摩-研讨-实践的闭环,推动全体教师教学能力提升,为药学专业人才培养筑牢课堂根基。