盛夏七月,医药工程学院“青衿”“向日葵”“逐光”“筑梦”等六支志愿服务队,以专业为笔、以青春为墨,奔赴延安、旬邑、照金、宁陕等地,把课堂搬到老区田间、革命旧址与留守儿童中间,在行走中回答“为谁学、学什么、怎么学”的青春之问。

青衿实践队

20天延安行紧扣“追寻红色印记,赋能乡村振兴”。团队冒雨赴八一敬老院,为老兵送物资、听寇爷爷讲西藏解放通信故事,共唱红歌;踏访王家坪、枣园、抗大旧址,于军委礼堂、幸福渠、窑洞课堂体悟“自力更生、艰苦奋斗”的延安魂;深入富县北道乡果园,顶着烈日帮果农完成苹果套袋,结合专业提出“绿色有机品牌+短视频”营销方案,拍摄发布宣传视频,并邀请学院专家举办果树修剪技术讲座,现场答疑十余类种植难题。实践将红色教育与科技支农融合,激励队员把延安精神化为奋进动力,用青春汗水助力革命老区振兴。

向日葵守望队

7月6日至17日,陕西科技大学镐京学院医药工程学院“向日葵守望队”赴宁陕县图书馆,开展11天“童心港湾”助学实践。团队针对留守儿童学业、心理需求,上午一对一辅导语数作业,下午组织“逛三园”“萝卜蹲”等游戏及手工绘画,寓教于乐;播放《长安三万里》《雄狮少年》,讲述《小王子》,启迪梦想。五位女生在老师带领下,以图书馆为阵地,为孩子筑起温暖港湾,彰显青年担当,为乡村振兴注入爱与希望。

筑梦延安实践队

赴延安宝塔区,循杨家岭、枣园、抗大旧址、南泥湾等红色足迹,感悟延安精神。队员在革命纪念馆做志愿服务,引导游客、维护秩序;走进枣园旧址,聆听伟人故事;深入非遗工坊,学剪宝塔山、五角星等红色剪纸,体悟“自力更生、艰苦奋斗”内涵。通过沉浸体验,青年将红色基因化为担当,让信仰在青春实践中薪火相传。

延安逐光行动组

循“三秦学子圣地行”号召,10 天打卡延安全域红色坐标:在鲁迅艺术文学院旧址聆听《黄河大合唱》诞生故事,在凤凰山、清凉山、北京知青博物馆感悟“笔杆子与枪杆子同样有力”,于宝塔山下读懂“把青春献给祖国”的时代接力。

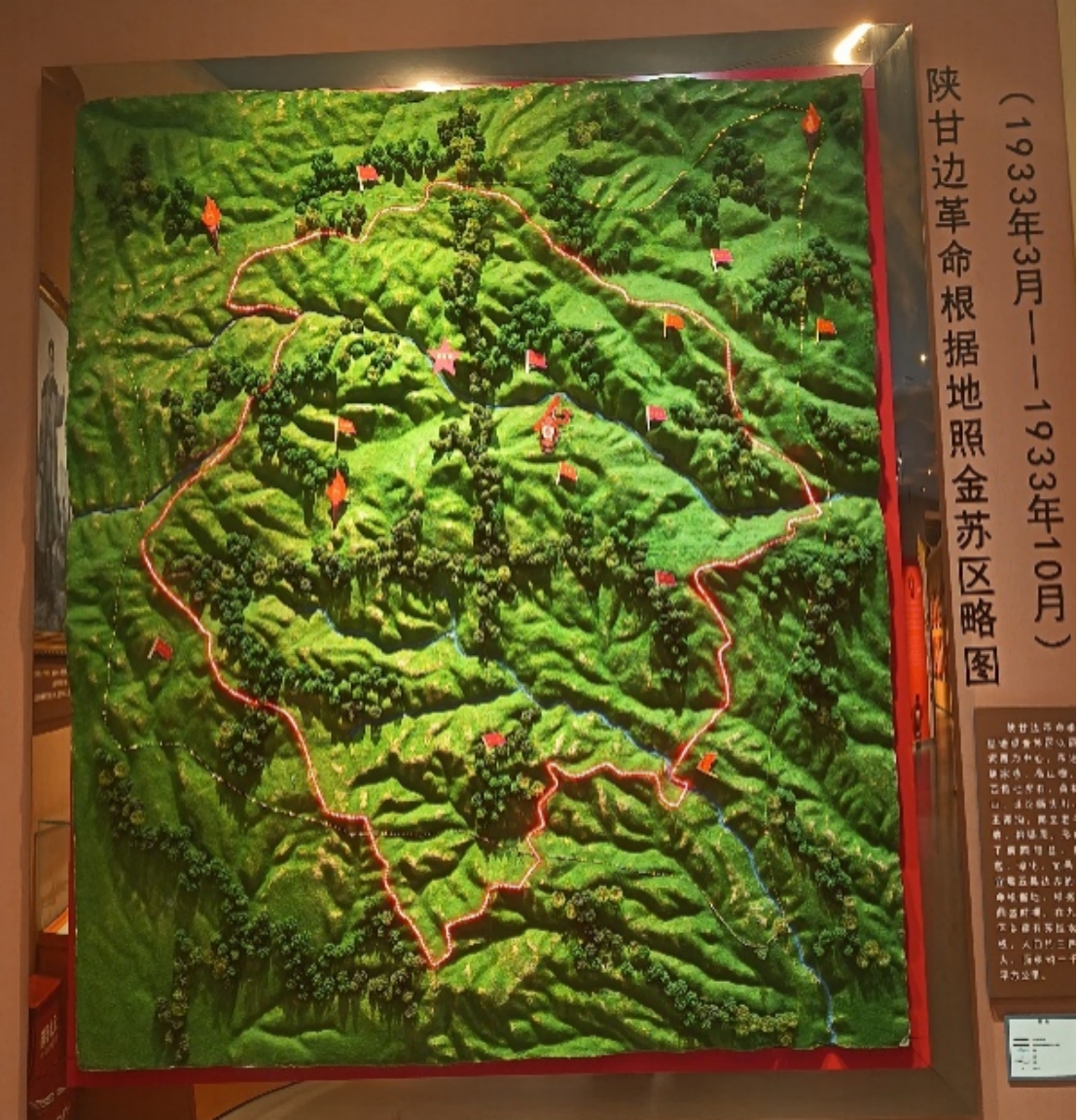

旬邑—照金红色研学团

在烈日与山风中出发,先后走进马栏革命纪念馆、马栏革命旧址、18米高的纪念碑及照金革命纪念馆、陈家坡会议旧址。站在刘志丹、谢子长、习仲勋曾伏案筹策的窑洞前,队员们抚摸斑驳土墙,仿佛听见1933年8月14日陈家坡会议上的激烈争辩;仰望马栏纪念碑,18米碑身如烽火岁月直指苍穹。照金纪念馆1000余件文物、300余幅照片铺陈出“坚定信念、艰苦奋斗、团结一心、勇闯新路”的照金精神长卷。透过刘志丹、谢子长、习仲勋的峥嵘岁月,把“坚定信念、勇闯新路”的马栏照金精神带回校园。

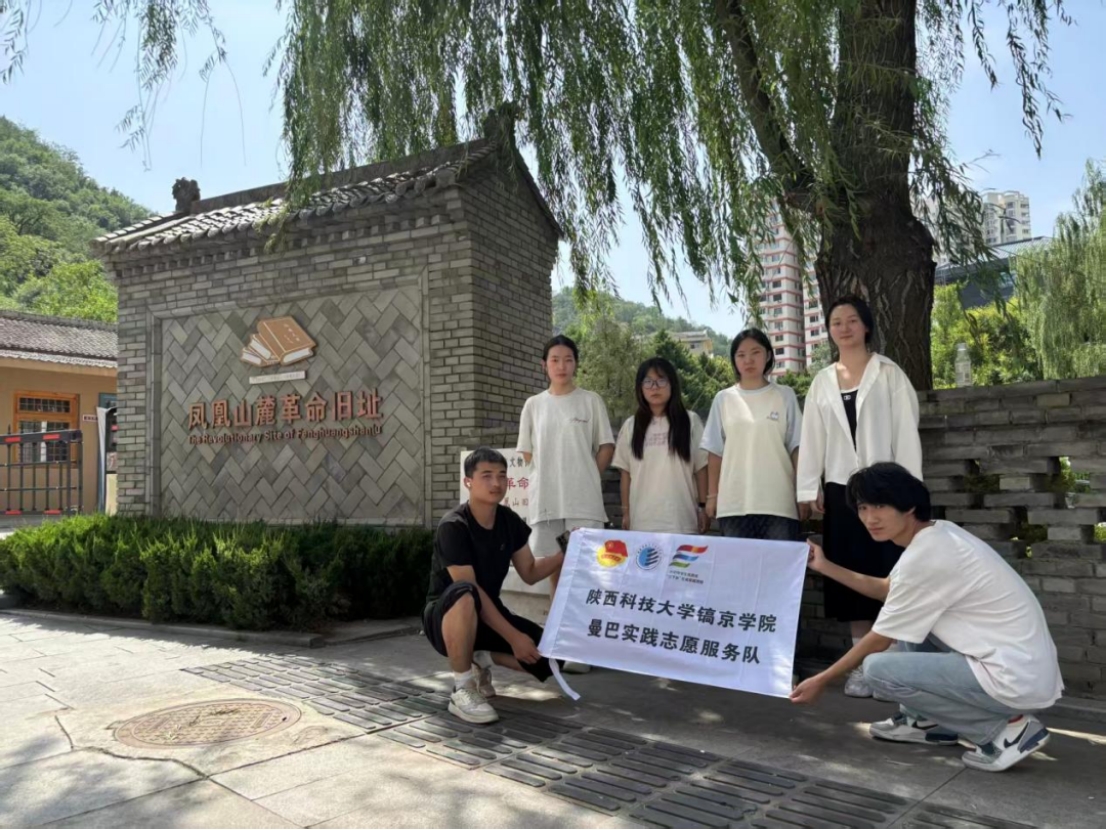

曼巴实践队

把“永不言弃”的曼巴精神注入红色研学:作为医药专业的学子,在实践中同步思考“延安艰苦奋斗精神对科研学习的启示”,为后续将红色精神融入专业学习、基层医药服务埋下伏笔,实现红色教育与专业成长的双向赋能。场景沉浸式研学,队员并非简单参观,而是在红色书店围坐精读《红星照耀中国》、标注感悟,在抗大旧址诵读校训、触摸旧物,在凤凰山旧址追溯《论持久战》创作背景,通过“读、看、听、触”多维互动,让红色历史可感可知。实践后及时梳理素材,形成“文字记录+照片视频+研学报告”成果集,还围绕“延安精神与青年责任”展开专题讨论,将零散体验转化为系统认知,避免实践流于形式。

从宝塔山到马栏川,从苹果园到图书馆,医药工程学院青年把红色基因融入专业血脉,把医者仁心写进乡村振兴,用一场场脚踏实地的实践昭示:新时代的中国青年,必将以奋斗之我,续写永不褪色的“延安故事”。